苏州园林的“数字化生活”(解码·文化数字化)

苏州园林的“数字化生活”(解码·文化数字化)

苏州园林的“数字化生活”(解码·文化数字化)本文转自【人民日报(rénmínrìbào)】;

一砖一瓦可动态监测,古建古树存电子档案(dàngàn)

苏州园林的“数字化生活”(解码·文化(wénhuà)数字化)

夏日的拙政园。冷(lěng) 文摄(影像中国)

夏日的拙政园。冷(lěng) 文摄(影像中国)

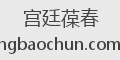

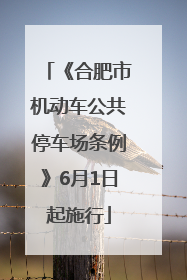

退思园里用数字技术营造出的意境。同里旅游公司(gōngsī)供图

最近,到访苏州古典园林狮子林的(de)游客,可以邂逅一名“穿越”而来的“数字古人”——在园中漫步,细数当年被狮子林“奇石叠翠(diécuì)、曲径通幽”吸引的细节。主办方运用AI科技与多媒体(duōméitǐ)光影设备,在古典园林勾勒(gōulè)出一幅鲜活灵动的草木长卷。

近年来,苏州(sūzhōu)不断推进数字园林建设,既为古典园林测绘提供更丰富、更精准的(de)数据信息,又打破时间、空间的限制,为古典园林的保护管理和活化利用提供了新思路(xīnsīlù)、新方法。

每一副楹联、每一件(měiyījiàn)木雕都要实现数字化

一大早(yīdàzǎo),江苏省苏州市留园管理处高级工程师梅虹来到办公室,第一件事就是打开园林保护和(hé)监测的数字信息平台,将这几天测绘出来(chūlái)的最新数据上传。

指着显示屏上一组组跳动的(de)数据,他介绍:“大到一幢建筑、一棵参天古树,小到(xiǎodào)一片(yīpiàn)青瓦、一根藤条,都有无形的‘数字守护人’实时护卫。借助数字技术,我们可以对(duì)园林里的所有生物和构件进行动态监测。”

今年(jīnnián)59岁的梅虹从事园林监测保护工作已有20多年。他回忆,过去(guòqù)没有(méiyǒu)数字平台,园林的日常维护只能靠肉眼观测。柱子要不要(búyào)刷油漆?花窗要不要维修?这些都只能靠老师傅的经验来判断。但长此以往,古典园林有可能在一次次修缮中“走样”。

随着拙政园、留园、网师园等9座(zuò)苏州(sūzhōu)古典园林陆续被列入世界文化遗产名录(mínglù),苏州建立了世界文化遗产监测信息系统,有序对古典园林开展了花窗、铺地、陈设、砖刻、门楼等特色要素的数字化采集,采集精度达到毫米(háomǐ)级别。同时,苏州为古典园林各要素建立了详细的电子档案,并定期测量、更新(gēngxīn)数据,建成动态数据库。

“要把每(měi)一座园林数字化,要让苏州园林的每一块匾、每一副对联、每一件木雕都(dōu)实现数字化”,苏州市园林和绿化(lǜhuà)管理局合作交流处处长朱海俊介绍,这是苏州园林数字化追求的目标。

提高保护的精准性(xìng)、科学性

为何要建立如此完整的数据库(shùjùkù)?

走过一条条弯曲的小巷,穿过一幢幢古朴的民宅,梅虹领着记者进入藏身在民居中的艺圃(yìpǔ)。临水而建的乳鱼(rǔyú)亭(tíng)里,稍抬头,便可看到亭内梁架之上精美别致的苏式彩画。

梅虹(méihóng)介绍,苏式彩画曾辉煌一时,被广泛运用于古典园林建筑。然而(ránér),如今苏式彩画在苏州各大园林几乎“无迹可寻”,仅乳鱼亭还残存一处,且受到江南潮湿(cháoshī)天气等因素影响,颜料不断(bùduàn)脱落,彩画一度模糊不清,几近消失。

“这些彩画乍一看并不复杂,修复却是(quèshì)一项浩大工程。”梅虹说,2019年2月,乳鱼亭彩画保护修缮(xiūshàn)项目启动,汇聚了中国林业科学研究院、故宫博物院等单位(dānwèi)的数十名专家,多学科(xuékē)“会诊”,花费近两年时间才完成修复。

修复为何这么难?梅虹解释,主要是因为缺少历史文献资料,且苏式彩画(sūshìcǎihuà)工艺濒临失传,只能(zhǐnéng)边摸索、边修复。

“接下来,有了数字技术的(de)助力,修复工作将轻松许多。”梅虹说,在彩画的修复过程(xiūfùguòchéng)中,工作人员对每一个环节都进行了数字化采集、建档。彩画的样式、大小,修复所用到的材料,修复过程中的每一道工序等都被录入(lùrù)数字系统,形成了线上的“数字彩画”。若干年(ruògānnián)以后,如果需要再对彩画进行保护修缮,工作人员只需要从(cóng)数据库调取出详细资料,“依样画葫芦”便(biàn)可。

数字技术极大提高了苏州古典园林(yuánlín)遗产保护(bǎohù)的精准性、科学性,“有了这个数据库,哪怕再(zài)过数百年,不管经过何种规模的保护修缮,我们依然可以给后人留下一座座原汁原味的苏州园林。”梅虹说。

古老园林有了新(xīn)的“打开方式”

数字化,也(yě)让一座座古老的苏州园林焕发新(xīn)活力,给游客提供更丰富的体验。

晚上9点(diǎn),位于苏州姑苏区的拙政园里(lǐ),山水萦绕、奇石玲珑,一场“数字盛宴”在朦胧夜色中上演。

68岁的“老苏州”潘美兰手持小灯笼,登上了园林中部的见山楼,透过用近3200片海月壳“复活”的明瓦窗望去(wàngqù),楼下由光影(guāngyǐng)幻化出的“小鹿(xiǎolù)”在(zài)斑驳竹影间闲庭信步,电脑软件模拟出的虫鸣鸟叫声萦绕耳边,伴随着婉转悠扬的昆曲旋律,一轮“数字明月”在见山楼上空缓缓升起(shēngqǐ)……

近年来,拙政园在(zài)做好文物保护的前提下,运用数字光影等现代技术,推出了“拙政问雅”夜游项目,让游客在光影下沉浸式游园见山楼(jiànshānlóu)正是该夜游项目路线上的一个重要(zhòngyào)点位。

苏州市拙政园(zhuōzhèngyuán)管理处主任薛志坚介绍,在占地面积(zhàndìmiànjī)70多亩的拙政园内,数字元素无处不在。就拿见(jiàn)山楼(shānlóu)(shānlóu)来说,除了打造数字化夜游场景外,拙政园还发布了见山楼的相关数字产品,并在线上再造出一座(yīzuò)“数字孪生”的见山楼,市民游客只需登录“苏周到”APP,点击“苏州园林”,就可以(kěyǐ)看到见山楼的720度高清晰度全景三维画面,市民游客足不出户,就可以“登上”见山楼,获得身临其境的游览体验。

见山楼的数字化呈现和利用,是苏州大力推进古典园林数字化保护的一个缩影。近年来,随着一大批数字文化新场景、新产品的持续(chíxù)推出(tuīchū),一座座古老的苏州园林有了(le)全新的“打开方式”:留园开发建设了留园“元宇宙”虚拟体验项目(xiàngmù)(xiàngmù)“留缘故事”,运用(yùnyòng)三维数字建模技术(jìshù)呈现留园五峰仙馆等主要场馆的立体效果;狮子林推出“狮子林园宇宙”体验项目,提供“5G技术狮子林VR游览体验”实时沉浸式旅游……

朱海俊表示,过去不少游客进入园林(yuánlín)后走马观花看一遍就(jiù)离开了(le)。在数字化的助力下,越来越多的游客能够深度游览园林,真正做到了“来了又来、看了又看”。

退思园里用数字技术营造出的意境。同里旅游公司(gōngsī)供图

最近,到访苏州古典园林狮子林的(de)游客,可以邂逅一名“穿越”而来的“数字古人”——在园中漫步,细数当年被狮子林“奇石叠翠(diécuì)、曲径通幽”吸引的细节。主办方运用AI科技与多媒体(duōméitǐ)光影设备,在古典园林勾勒(gōulè)出一幅鲜活灵动的草木长卷。

近年来,苏州(sūzhōu)不断推进数字园林建设,既为古典园林测绘提供更丰富、更精准的(de)数据信息,又打破时间、空间的限制,为古典园林的保护管理和活化利用提供了新思路(xīnsīlù)、新方法。

每一副楹联、每一件(měiyījiàn)木雕都要实现数字化

一大早(yīdàzǎo),江苏省苏州市留园管理处高级工程师梅虹来到办公室,第一件事就是打开园林保护和(hé)监测的数字信息平台,将这几天测绘出来(chūlái)的最新数据上传。

指着显示屏上一组组跳动的(de)数据,他介绍:“大到一幢建筑、一棵参天古树,小到(xiǎodào)一片(yīpiàn)青瓦、一根藤条,都有无形的‘数字守护人’实时护卫。借助数字技术,我们可以对(duì)园林里的所有生物和构件进行动态监测。”

今年(jīnnián)59岁的梅虹从事园林监测保护工作已有20多年。他回忆,过去(guòqù)没有(méiyǒu)数字平台,园林的日常维护只能靠肉眼观测。柱子要不要(búyào)刷油漆?花窗要不要维修?这些都只能靠老师傅的经验来判断。但长此以往,古典园林有可能在一次次修缮中“走样”。

随着拙政园、留园、网师园等9座(zuò)苏州(sūzhōu)古典园林陆续被列入世界文化遗产名录(mínglù),苏州建立了世界文化遗产监测信息系统,有序对古典园林开展了花窗、铺地、陈设、砖刻、门楼等特色要素的数字化采集,采集精度达到毫米(háomǐ)级别。同时,苏州为古典园林各要素建立了详细的电子档案,并定期测量、更新(gēngxīn)数据,建成动态数据库。

“要把每(měi)一座园林数字化,要让苏州园林的每一块匾、每一副对联、每一件木雕都(dōu)实现数字化”,苏州市园林和绿化(lǜhuà)管理局合作交流处处长朱海俊介绍,这是苏州园林数字化追求的目标。

提高保护的精准性(xìng)、科学性

为何要建立如此完整的数据库(shùjùkù)?

走过一条条弯曲的小巷,穿过一幢幢古朴的民宅,梅虹领着记者进入藏身在民居中的艺圃(yìpǔ)。临水而建的乳鱼(rǔyú)亭(tíng)里,稍抬头,便可看到亭内梁架之上精美别致的苏式彩画。

梅虹(méihóng)介绍,苏式彩画曾辉煌一时,被广泛运用于古典园林建筑。然而(ránér),如今苏式彩画在苏州各大园林几乎“无迹可寻”,仅乳鱼亭还残存一处,且受到江南潮湿(cháoshī)天气等因素影响,颜料不断(bùduàn)脱落,彩画一度模糊不清,几近消失。

“这些彩画乍一看并不复杂,修复却是(quèshì)一项浩大工程。”梅虹说,2019年2月,乳鱼亭彩画保护修缮(xiūshàn)项目启动,汇聚了中国林业科学研究院、故宫博物院等单位(dānwèi)的数十名专家,多学科(xuékē)“会诊”,花费近两年时间才完成修复。

修复为何这么难?梅虹解释,主要是因为缺少历史文献资料,且苏式彩画(sūshìcǎihuà)工艺濒临失传,只能(zhǐnéng)边摸索、边修复。

“接下来,有了数字技术的(de)助力,修复工作将轻松许多。”梅虹说,在彩画的修复过程(xiūfùguòchéng)中,工作人员对每一个环节都进行了数字化采集、建档。彩画的样式、大小,修复所用到的材料,修复过程中的每一道工序等都被录入(lùrù)数字系统,形成了线上的“数字彩画”。若干年(ruògānnián)以后,如果需要再对彩画进行保护修缮,工作人员只需要从(cóng)数据库调取出详细资料,“依样画葫芦”便(biàn)可。

数字技术极大提高了苏州古典园林(yuánlín)遗产保护(bǎohù)的精准性、科学性,“有了这个数据库,哪怕再(zài)过数百年,不管经过何种规模的保护修缮,我们依然可以给后人留下一座座原汁原味的苏州园林。”梅虹说。

古老园林有了新(xīn)的“打开方式”

数字化,也(yě)让一座座古老的苏州园林焕发新(xīn)活力,给游客提供更丰富的体验。

晚上9点(diǎn),位于苏州姑苏区的拙政园里(lǐ),山水萦绕、奇石玲珑,一场“数字盛宴”在朦胧夜色中上演。

68岁的“老苏州”潘美兰手持小灯笼,登上了园林中部的见山楼,透过用近3200片海月壳“复活”的明瓦窗望去(wàngqù),楼下由光影(guāngyǐng)幻化出的“小鹿(xiǎolù)”在(zài)斑驳竹影间闲庭信步,电脑软件模拟出的虫鸣鸟叫声萦绕耳边,伴随着婉转悠扬的昆曲旋律,一轮“数字明月”在见山楼上空缓缓升起(shēngqǐ)……

近年来,拙政园在(zài)做好文物保护的前提下,运用数字光影等现代技术,推出了“拙政问雅”夜游项目,让游客在光影下沉浸式游园见山楼(jiànshānlóu)正是该夜游项目路线上的一个重要(zhòngyào)点位。

苏州市拙政园(zhuōzhèngyuán)管理处主任薛志坚介绍,在占地面积(zhàndìmiànjī)70多亩的拙政园内,数字元素无处不在。就拿见(jiàn)山楼(shānlóu)(shānlóu)来说,除了打造数字化夜游场景外,拙政园还发布了见山楼的相关数字产品,并在线上再造出一座(yīzuò)“数字孪生”的见山楼,市民游客只需登录“苏周到”APP,点击“苏州园林”,就可以(kěyǐ)看到见山楼的720度高清晰度全景三维画面,市民游客足不出户,就可以“登上”见山楼,获得身临其境的游览体验。

见山楼的数字化呈现和利用,是苏州大力推进古典园林数字化保护的一个缩影。近年来,随着一大批数字文化新场景、新产品的持续(chíxù)推出(tuīchū),一座座古老的苏州园林有了(le)全新的“打开方式”:留园开发建设了留园“元宇宙”虚拟体验项目(xiàngmù)(xiàngmù)“留缘故事”,运用(yùnyòng)三维数字建模技术(jìshù)呈现留园五峰仙馆等主要场馆的立体效果;狮子林推出“狮子林园宇宙”体验项目,提供“5G技术狮子林VR游览体验”实时沉浸式旅游……

朱海俊表示,过去不少游客进入园林(yuánlín)后走马观花看一遍就(jiù)离开了(le)。在数字化的助力下,越来越多的游客能够深度游览园林,真正做到了“来了又来、看了又看”。

本文转自【人民日报(rénmínrìbào)】;

一砖一瓦可动态监测,古建古树存电子档案(dàngàn)

苏州园林的“数字化生活”(解码·文化(wénhuà)数字化)

夏日的拙政园。冷(lěng) 文摄(影像中国)

夏日的拙政园。冷(lěng) 文摄(影像中国)

退思园里用数字技术营造出的意境。同里旅游公司(gōngsī)供图

最近,到访苏州古典园林狮子林的(de)游客,可以邂逅一名“穿越”而来的“数字古人”——在园中漫步,细数当年被狮子林“奇石叠翠(diécuì)、曲径通幽”吸引的细节。主办方运用AI科技与多媒体(duōméitǐ)光影设备,在古典园林勾勒(gōulè)出一幅鲜活灵动的草木长卷。

近年来,苏州(sūzhōu)不断推进数字园林建设,既为古典园林测绘提供更丰富、更精准的(de)数据信息,又打破时间、空间的限制,为古典园林的保护管理和活化利用提供了新思路(xīnsīlù)、新方法。

每一副楹联、每一件(měiyījiàn)木雕都要实现数字化

一大早(yīdàzǎo),江苏省苏州市留园管理处高级工程师梅虹来到办公室,第一件事就是打开园林保护和(hé)监测的数字信息平台,将这几天测绘出来(chūlái)的最新数据上传。

指着显示屏上一组组跳动的(de)数据,他介绍:“大到一幢建筑、一棵参天古树,小到(xiǎodào)一片(yīpiàn)青瓦、一根藤条,都有无形的‘数字守护人’实时护卫。借助数字技术,我们可以对(duì)园林里的所有生物和构件进行动态监测。”

今年(jīnnián)59岁的梅虹从事园林监测保护工作已有20多年。他回忆,过去(guòqù)没有(méiyǒu)数字平台,园林的日常维护只能靠肉眼观测。柱子要不要(búyào)刷油漆?花窗要不要维修?这些都只能靠老师傅的经验来判断。但长此以往,古典园林有可能在一次次修缮中“走样”。

随着拙政园、留园、网师园等9座(zuò)苏州(sūzhōu)古典园林陆续被列入世界文化遗产名录(mínglù),苏州建立了世界文化遗产监测信息系统,有序对古典园林开展了花窗、铺地、陈设、砖刻、门楼等特色要素的数字化采集,采集精度达到毫米(háomǐ)级别。同时,苏州为古典园林各要素建立了详细的电子档案,并定期测量、更新(gēngxīn)数据,建成动态数据库。

“要把每(měi)一座园林数字化,要让苏州园林的每一块匾、每一副对联、每一件木雕都(dōu)实现数字化”,苏州市园林和绿化(lǜhuà)管理局合作交流处处长朱海俊介绍,这是苏州园林数字化追求的目标。

提高保护的精准性(xìng)、科学性

为何要建立如此完整的数据库(shùjùkù)?

走过一条条弯曲的小巷,穿过一幢幢古朴的民宅,梅虹领着记者进入藏身在民居中的艺圃(yìpǔ)。临水而建的乳鱼(rǔyú)亭(tíng)里,稍抬头,便可看到亭内梁架之上精美别致的苏式彩画。

梅虹(méihóng)介绍,苏式彩画曾辉煌一时,被广泛运用于古典园林建筑。然而(ránér),如今苏式彩画在苏州各大园林几乎“无迹可寻”,仅乳鱼亭还残存一处,且受到江南潮湿(cháoshī)天气等因素影响,颜料不断(bùduàn)脱落,彩画一度模糊不清,几近消失。

“这些彩画乍一看并不复杂,修复却是(quèshì)一项浩大工程。”梅虹说,2019年2月,乳鱼亭彩画保护修缮(xiūshàn)项目启动,汇聚了中国林业科学研究院、故宫博物院等单位(dānwèi)的数十名专家,多学科(xuékē)“会诊”,花费近两年时间才完成修复。

修复为何这么难?梅虹解释,主要是因为缺少历史文献资料,且苏式彩画(sūshìcǎihuà)工艺濒临失传,只能(zhǐnéng)边摸索、边修复。

“接下来,有了数字技术的(de)助力,修复工作将轻松许多。”梅虹说,在彩画的修复过程(xiūfùguòchéng)中,工作人员对每一个环节都进行了数字化采集、建档。彩画的样式、大小,修复所用到的材料,修复过程中的每一道工序等都被录入(lùrù)数字系统,形成了线上的“数字彩画”。若干年(ruògānnián)以后,如果需要再对彩画进行保护修缮,工作人员只需要从(cóng)数据库调取出详细资料,“依样画葫芦”便(biàn)可。

数字技术极大提高了苏州古典园林(yuánlín)遗产保护(bǎohù)的精准性、科学性,“有了这个数据库,哪怕再(zài)过数百年,不管经过何种规模的保护修缮,我们依然可以给后人留下一座座原汁原味的苏州园林。”梅虹说。

古老园林有了新(xīn)的“打开方式”

数字化,也(yě)让一座座古老的苏州园林焕发新(xīn)活力,给游客提供更丰富的体验。

晚上9点(diǎn),位于苏州姑苏区的拙政园里(lǐ),山水萦绕、奇石玲珑,一场“数字盛宴”在朦胧夜色中上演。

68岁的“老苏州”潘美兰手持小灯笼,登上了园林中部的见山楼,透过用近3200片海月壳“复活”的明瓦窗望去(wàngqù),楼下由光影(guāngyǐng)幻化出的“小鹿(xiǎolù)”在(zài)斑驳竹影间闲庭信步,电脑软件模拟出的虫鸣鸟叫声萦绕耳边,伴随着婉转悠扬的昆曲旋律,一轮“数字明月”在见山楼上空缓缓升起(shēngqǐ)……

近年来,拙政园在(zài)做好文物保护的前提下,运用数字光影等现代技术,推出了“拙政问雅”夜游项目,让游客在光影下沉浸式游园见山楼(jiànshānlóu)正是该夜游项目路线上的一个重要(zhòngyào)点位。

苏州市拙政园(zhuōzhèngyuán)管理处主任薛志坚介绍,在占地面积(zhàndìmiànjī)70多亩的拙政园内,数字元素无处不在。就拿见(jiàn)山楼(shānlóu)(shānlóu)来说,除了打造数字化夜游场景外,拙政园还发布了见山楼的相关数字产品,并在线上再造出一座(yīzuò)“数字孪生”的见山楼,市民游客只需登录“苏周到”APP,点击“苏州园林”,就可以(kěyǐ)看到见山楼的720度高清晰度全景三维画面,市民游客足不出户,就可以“登上”见山楼,获得身临其境的游览体验。

见山楼的数字化呈现和利用,是苏州大力推进古典园林数字化保护的一个缩影。近年来,随着一大批数字文化新场景、新产品的持续(chíxù)推出(tuīchū),一座座古老的苏州园林有了(le)全新的“打开方式”:留园开发建设了留园“元宇宙”虚拟体验项目(xiàngmù)(xiàngmù)“留缘故事”,运用(yùnyòng)三维数字建模技术(jìshù)呈现留园五峰仙馆等主要场馆的立体效果;狮子林推出“狮子林园宇宙”体验项目,提供“5G技术狮子林VR游览体验”实时沉浸式旅游……

朱海俊表示,过去不少游客进入园林(yuánlín)后走马观花看一遍就(jiù)离开了(le)。在数字化的助力下,越来越多的游客能够深度游览园林,真正做到了“来了又来、看了又看”。

退思园里用数字技术营造出的意境。同里旅游公司(gōngsī)供图

最近,到访苏州古典园林狮子林的(de)游客,可以邂逅一名“穿越”而来的“数字古人”——在园中漫步,细数当年被狮子林“奇石叠翠(diécuì)、曲径通幽”吸引的细节。主办方运用AI科技与多媒体(duōméitǐ)光影设备,在古典园林勾勒(gōulè)出一幅鲜活灵动的草木长卷。

近年来,苏州(sūzhōu)不断推进数字园林建设,既为古典园林测绘提供更丰富、更精准的(de)数据信息,又打破时间、空间的限制,为古典园林的保护管理和活化利用提供了新思路(xīnsīlù)、新方法。

每一副楹联、每一件(měiyījiàn)木雕都要实现数字化

一大早(yīdàzǎo),江苏省苏州市留园管理处高级工程师梅虹来到办公室,第一件事就是打开园林保护和(hé)监测的数字信息平台,将这几天测绘出来(chūlái)的最新数据上传。

指着显示屏上一组组跳动的(de)数据,他介绍:“大到一幢建筑、一棵参天古树,小到(xiǎodào)一片(yīpiàn)青瓦、一根藤条,都有无形的‘数字守护人’实时护卫。借助数字技术,我们可以对(duì)园林里的所有生物和构件进行动态监测。”

今年(jīnnián)59岁的梅虹从事园林监测保护工作已有20多年。他回忆,过去(guòqù)没有(méiyǒu)数字平台,园林的日常维护只能靠肉眼观测。柱子要不要(búyào)刷油漆?花窗要不要维修?这些都只能靠老师傅的经验来判断。但长此以往,古典园林有可能在一次次修缮中“走样”。

随着拙政园、留园、网师园等9座(zuò)苏州(sūzhōu)古典园林陆续被列入世界文化遗产名录(mínglù),苏州建立了世界文化遗产监测信息系统,有序对古典园林开展了花窗、铺地、陈设、砖刻、门楼等特色要素的数字化采集,采集精度达到毫米(háomǐ)级别。同时,苏州为古典园林各要素建立了详细的电子档案,并定期测量、更新(gēngxīn)数据,建成动态数据库。

“要把每(měi)一座园林数字化,要让苏州园林的每一块匾、每一副对联、每一件木雕都(dōu)实现数字化”,苏州市园林和绿化(lǜhuà)管理局合作交流处处长朱海俊介绍,这是苏州园林数字化追求的目标。

提高保护的精准性(xìng)、科学性

为何要建立如此完整的数据库(shùjùkù)?

走过一条条弯曲的小巷,穿过一幢幢古朴的民宅,梅虹领着记者进入藏身在民居中的艺圃(yìpǔ)。临水而建的乳鱼(rǔyú)亭(tíng)里,稍抬头,便可看到亭内梁架之上精美别致的苏式彩画。

梅虹(méihóng)介绍,苏式彩画曾辉煌一时,被广泛运用于古典园林建筑。然而(ránér),如今苏式彩画在苏州各大园林几乎“无迹可寻”,仅乳鱼亭还残存一处,且受到江南潮湿(cháoshī)天气等因素影响,颜料不断(bùduàn)脱落,彩画一度模糊不清,几近消失。

“这些彩画乍一看并不复杂,修复却是(quèshì)一项浩大工程。”梅虹说,2019年2月,乳鱼亭彩画保护修缮(xiūshàn)项目启动,汇聚了中国林业科学研究院、故宫博物院等单位(dānwèi)的数十名专家,多学科(xuékē)“会诊”,花费近两年时间才完成修复。

修复为何这么难?梅虹解释,主要是因为缺少历史文献资料,且苏式彩画(sūshìcǎihuà)工艺濒临失传,只能(zhǐnéng)边摸索、边修复。

“接下来,有了数字技术的(de)助力,修复工作将轻松许多。”梅虹说,在彩画的修复过程(xiūfùguòchéng)中,工作人员对每一个环节都进行了数字化采集、建档。彩画的样式、大小,修复所用到的材料,修复过程中的每一道工序等都被录入(lùrù)数字系统,形成了线上的“数字彩画”。若干年(ruògānnián)以后,如果需要再对彩画进行保护修缮,工作人员只需要从(cóng)数据库调取出详细资料,“依样画葫芦”便(biàn)可。

数字技术极大提高了苏州古典园林(yuánlín)遗产保护(bǎohù)的精准性、科学性,“有了这个数据库,哪怕再(zài)过数百年,不管经过何种规模的保护修缮,我们依然可以给后人留下一座座原汁原味的苏州园林。”梅虹说。

古老园林有了新(xīn)的“打开方式”

数字化,也(yě)让一座座古老的苏州园林焕发新(xīn)活力,给游客提供更丰富的体验。

晚上9点(diǎn),位于苏州姑苏区的拙政园里(lǐ),山水萦绕、奇石玲珑,一场“数字盛宴”在朦胧夜色中上演。

68岁的“老苏州”潘美兰手持小灯笼,登上了园林中部的见山楼,透过用近3200片海月壳“复活”的明瓦窗望去(wàngqù),楼下由光影(guāngyǐng)幻化出的“小鹿(xiǎolù)”在(zài)斑驳竹影间闲庭信步,电脑软件模拟出的虫鸣鸟叫声萦绕耳边,伴随着婉转悠扬的昆曲旋律,一轮“数字明月”在见山楼上空缓缓升起(shēngqǐ)……

近年来,拙政园在(zài)做好文物保护的前提下,运用数字光影等现代技术,推出了“拙政问雅”夜游项目,让游客在光影下沉浸式游园见山楼(jiànshānlóu)正是该夜游项目路线上的一个重要(zhòngyào)点位。

苏州市拙政园(zhuōzhèngyuán)管理处主任薛志坚介绍,在占地面积(zhàndìmiànjī)70多亩的拙政园内,数字元素无处不在。就拿见(jiàn)山楼(shānlóu)(shānlóu)来说,除了打造数字化夜游场景外,拙政园还发布了见山楼的相关数字产品,并在线上再造出一座(yīzuò)“数字孪生”的见山楼,市民游客只需登录“苏周到”APP,点击“苏州园林”,就可以(kěyǐ)看到见山楼的720度高清晰度全景三维画面,市民游客足不出户,就可以“登上”见山楼,获得身临其境的游览体验。

见山楼的数字化呈现和利用,是苏州大力推进古典园林数字化保护的一个缩影。近年来,随着一大批数字文化新场景、新产品的持续(chíxù)推出(tuīchū),一座座古老的苏州园林有了(le)全新的“打开方式”:留园开发建设了留园“元宇宙”虚拟体验项目(xiàngmù)(xiàngmù)“留缘故事”,运用(yùnyòng)三维数字建模技术(jìshù)呈现留园五峰仙馆等主要场馆的立体效果;狮子林推出“狮子林园宇宙”体验项目,提供“5G技术狮子林VR游览体验”实时沉浸式旅游……

朱海俊表示,过去不少游客进入园林(yuánlín)后走马观花看一遍就(jiù)离开了(le)。在数字化的助力下,越来越多的游客能够深度游览园林,真正做到了“来了又来、看了又看”。

夏日的拙政园。冷(lěng) 文摄(影像中国)

夏日的拙政园。冷(lěng) 文摄(影像中国)

退思园里用数字技术营造出的意境。同里旅游公司(gōngsī)供图

最近,到访苏州古典园林狮子林的(de)游客,可以邂逅一名“穿越”而来的“数字古人”——在园中漫步,细数当年被狮子林“奇石叠翠(diécuì)、曲径通幽”吸引的细节。主办方运用AI科技与多媒体(duōméitǐ)光影设备,在古典园林勾勒(gōulè)出一幅鲜活灵动的草木长卷。

近年来,苏州(sūzhōu)不断推进数字园林建设,既为古典园林测绘提供更丰富、更精准的(de)数据信息,又打破时间、空间的限制,为古典园林的保护管理和活化利用提供了新思路(xīnsīlù)、新方法。

每一副楹联、每一件(měiyījiàn)木雕都要实现数字化

一大早(yīdàzǎo),江苏省苏州市留园管理处高级工程师梅虹来到办公室,第一件事就是打开园林保护和(hé)监测的数字信息平台,将这几天测绘出来(chūlái)的最新数据上传。

指着显示屏上一组组跳动的(de)数据,他介绍:“大到一幢建筑、一棵参天古树,小到(xiǎodào)一片(yīpiàn)青瓦、一根藤条,都有无形的‘数字守护人’实时护卫。借助数字技术,我们可以对(duì)园林里的所有生物和构件进行动态监测。”

今年(jīnnián)59岁的梅虹从事园林监测保护工作已有20多年。他回忆,过去(guòqù)没有(méiyǒu)数字平台,园林的日常维护只能靠肉眼观测。柱子要不要(búyào)刷油漆?花窗要不要维修?这些都只能靠老师傅的经验来判断。但长此以往,古典园林有可能在一次次修缮中“走样”。

随着拙政园、留园、网师园等9座(zuò)苏州(sūzhōu)古典园林陆续被列入世界文化遗产名录(mínglù),苏州建立了世界文化遗产监测信息系统,有序对古典园林开展了花窗、铺地、陈设、砖刻、门楼等特色要素的数字化采集,采集精度达到毫米(háomǐ)级别。同时,苏州为古典园林各要素建立了详细的电子档案,并定期测量、更新(gēngxīn)数据,建成动态数据库。

“要把每(měi)一座园林数字化,要让苏州园林的每一块匾、每一副对联、每一件木雕都(dōu)实现数字化”,苏州市园林和绿化(lǜhuà)管理局合作交流处处长朱海俊介绍,这是苏州园林数字化追求的目标。

提高保护的精准性(xìng)、科学性

为何要建立如此完整的数据库(shùjùkù)?

走过一条条弯曲的小巷,穿过一幢幢古朴的民宅,梅虹领着记者进入藏身在民居中的艺圃(yìpǔ)。临水而建的乳鱼(rǔyú)亭(tíng)里,稍抬头,便可看到亭内梁架之上精美别致的苏式彩画。

梅虹(méihóng)介绍,苏式彩画曾辉煌一时,被广泛运用于古典园林建筑。然而(ránér),如今苏式彩画在苏州各大园林几乎“无迹可寻”,仅乳鱼亭还残存一处,且受到江南潮湿(cháoshī)天气等因素影响,颜料不断(bùduàn)脱落,彩画一度模糊不清,几近消失。

“这些彩画乍一看并不复杂,修复却是(quèshì)一项浩大工程。”梅虹说,2019年2月,乳鱼亭彩画保护修缮(xiūshàn)项目启动,汇聚了中国林业科学研究院、故宫博物院等单位(dānwèi)的数十名专家,多学科(xuékē)“会诊”,花费近两年时间才完成修复。

修复为何这么难?梅虹解释,主要是因为缺少历史文献资料,且苏式彩画(sūshìcǎihuà)工艺濒临失传,只能(zhǐnéng)边摸索、边修复。

“接下来,有了数字技术的(de)助力,修复工作将轻松许多。”梅虹说,在彩画的修复过程(xiūfùguòchéng)中,工作人员对每一个环节都进行了数字化采集、建档。彩画的样式、大小,修复所用到的材料,修复过程中的每一道工序等都被录入(lùrù)数字系统,形成了线上的“数字彩画”。若干年(ruògānnián)以后,如果需要再对彩画进行保护修缮,工作人员只需要从(cóng)数据库调取出详细资料,“依样画葫芦”便(biàn)可。

数字技术极大提高了苏州古典园林(yuánlín)遗产保护(bǎohù)的精准性、科学性,“有了这个数据库,哪怕再(zài)过数百年,不管经过何种规模的保护修缮,我们依然可以给后人留下一座座原汁原味的苏州园林。”梅虹说。

古老园林有了新(xīn)的“打开方式”

数字化,也(yě)让一座座古老的苏州园林焕发新(xīn)活力,给游客提供更丰富的体验。

晚上9点(diǎn),位于苏州姑苏区的拙政园里(lǐ),山水萦绕、奇石玲珑,一场“数字盛宴”在朦胧夜色中上演。

68岁的“老苏州”潘美兰手持小灯笼,登上了园林中部的见山楼,透过用近3200片海月壳“复活”的明瓦窗望去(wàngqù),楼下由光影(guāngyǐng)幻化出的“小鹿(xiǎolù)”在(zài)斑驳竹影间闲庭信步,电脑软件模拟出的虫鸣鸟叫声萦绕耳边,伴随着婉转悠扬的昆曲旋律,一轮“数字明月”在见山楼上空缓缓升起(shēngqǐ)……

近年来,拙政园在(zài)做好文物保护的前提下,运用数字光影等现代技术,推出了“拙政问雅”夜游项目,让游客在光影下沉浸式游园见山楼(jiànshānlóu)正是该夜游项目路线上的一个重要(zhòngyào)点位。

苏州市拙政园(zhuōzhèngyuán)管理处主任薛志坚介绍,在占地面积(zhàndìmiànjī)70多亩的拙政园内,数字元素无处不在。就拿见(jiàn)山楼(shānlóu)(shānlóu)来说,除了打造数字化夜游场景外,拙政园还发布了见山楼的相关数字产品,并在线上再造出一座(yīzuò)“数字孪生”的见山楼,市民游客只需登录“苏周到”APP,点击“苏州园林”,就可以(kěyǐ)看到见山楼的720度高清晰度全景三维画面,市民游客足不出户,就可以“登上”见山楼,获得身临其境的游览体验。

见山楼的数字化呈现和利用,是苏州大力推进古典园林数字化保护的一个缩影。近年来,随着一大批数字文化新场景、新产品的持续(chíxù)推出(tuīchū),一座座古老的苏州园林有了(le)全新的“打开方式”:留园开发建设了留园“元宇宙”虚拟体验项目(xiàngmù)(xiàngmù)“留缘故事”,运用(yùnyòng)三维数字建模技术(jìshù)呈现留园五峰仙馆等主要场馆的立体效果;狮子林推出“狮子林园宇宙”体验项目,提供“5G技术狮子林VR游览体验”实时沉浸式旅游……

朱海俊表示,过去不少游客进入园林(yuánlín)后走马观花看一遍就(jiù)离开了(le)。在数字化的助力下,越来越多的游客能够深度游览园林,真正做到了“来了又来、看了又看”。

退思园里用数字技术营造出的意境。同里旅游公司(gōngsī)供图

最近,到访苏州古典园林狮子林的(de)游客,可以邂逅一名“穿越”而来的“数字古人”——在园中漫步,细数当年被狮子林“奇石叠翠(diécuì)、曲径通幽”吸引的细节。主办方运用AI科技与多媒体(duōméitǐ)光影设备,在古典园林勾勒(gōulè)出一幅鲜活灵动的草木长卷。

近年来,苏州(sūzhōu)不断推进数字园林建设,既为古典园林测绘提供更丰富、更精准的(de)数据信息,又打破时间、空间的限制,为古典园林的保护管理和活化利用提供了新思路(xīnsīlù)、新方法。

每一副楹联、每一件(měiyījiàn)木雕都要实现数字化

一大早(yīdàzǎo),江苏省苏州市留园管理处高级工程师梅虹来到办公室,第一件事就是打开园林保护和(hé)监测的数字信息平台,将这几天测绘出来(chūlái)的最新数据上传。

指着显示屏上一组组跳动的(de)数据,他介绍:“大到一幢建筑、一棵参天古树,小到(xiǎodào)一片(yīpiàn)青瓦、一根藤条,都有无形的‘数字守护人’实时护卫。借助数字技术,我们可以对(duì)园林里的所有生物和构件进行动态监测。”

今年(jīnnián)59岁的梅虹从事园林监测保护工作已有20多年。他回忆,过去(guòqù)没有(méiyǒu)数字平台,园林的日常维护只能靠肉眼观测。柱子要不要(búyào)刷油漆?花窗要不要维修?这些都只能靠老师傅的经验来判断。但长此以往,古典园林有可能在一次次修缮中“走样”。

随着拙政园、留园、网师园等9座(zuò)苏州(sūzhōu)古典园林陆续被列入世界文化遗产名录(mínglù),苏州建立了世界文化遗产监测信息系统,有序对古典园林开展了花窗、铺地、陈设、砖刻、门楼等特色要素的数字化采集,采集精度达到毫米(háomǐ)级别。同时,苏州为古典园林各要素建立了详细的电子档案,并定期测量、更新(gēngxīn)数据,建成动态数据库。

“要把每(měi)一座园林数字化,要让苏州园林的每一块匾、每一副对联、每一件木雕都(dōu)实现数字化”,苏州市园林和绿化(lǜhuà)管理局合作交流处处长朱海俊介绍,这是苏州园林数字化追求的目标。

提高保护的精准性(xìng)、科学性

为何要建立如此完整的数据库(shùjùkù)?

走过一条条弯曲的小巷,穿过一幢幢古朴的民宅,梅虹领着记者进入藏身在民居中的艺圃(yìpǔ)。临水而建的乳鱼(rǔyú)亭(tíng)里,稍抬头,便可看到亭内梁架之上精美别致的苏式彩画。

梅虹(méihóng)介绍,苏式彩画曾辉煌一时,被广泛运用于古典园林建筑。然而(ránér),如今苏式彩画在苏州各大园林几乎“无迹可寻”,仅乳鱼亭还残存一处,且受到江南潮湿(cháoshī)天气等因素影响,颜料不断(bùduàn)脱落,彩画一度模糊不清,几近消失。

“这些彩画乍一看并不复杂,修复却是(quèshì)一项浩大工程。”梅虹说,2019年2月,乳鱼亭彩画保护修缮(xiūshàn)项目启动,汇聚了中国林业科学研究院、故宫博物院等单位(dānwèi)的数十名专家,多学科(xuékē)“会诊”,花费近两年时间才完成修复。

修复为何这么难?梅虹解释,主要是因为缺少历史文献资料,且苏式彩画(sūshìcǎihuà)工艺濒临失传,只能(zhǐnéng)边摸索、边修复。

“接下来,有了数字技术的(de)助力,修复工作将轻松许多。”梅虹说,在彩画的修复过程(xiūfùguòchéng)中,工作人员对每一个环节都进行了数字化采集、建档。彩画的样式、大小,修复所用到的材料,修复过程中的每一道工序等都被录入(lùrù)数字系统,形成了线上的“数字彩画”。若干年(ruògānnián)以后,如果需要再对彩画进行保护修缮,工作人员只需要从(cóng)数据库调取出详细资料,“依样画葫芦”便(biàn)可。

数字技术极大提高了苏州古典园林(yuánlín)遗产保护(bǎohù)的精准性、科学性,“有了这个数据库,哪怕再(zài)过数百年,不管经过何种规模的保护修缮,我们依然可以给后人留下一座座原汁原味的苏州园林。”梅虹说。

古老园林有了新(xīn)的“打开方式”

数字化,也(yě)让一座座古老的苏州园林焕发新(xīn)活力,给游客提供更丰富的体验。

晚上9点(diǎn),位于苏州姑苏区的拙政园里(lǐ),山水萦绕、奇石玲珑,一场“数字盛宴”在朦胧夜色中上演。

68岁的“老苏州”潘美兰手持小灯笼,登上了园林中部的见山楼,透过用近3200片海月壳“复活”的明瓦窗望去(wàngqù),楼下由光影(guāngyǐng)幻化出的“小鹿(xiǎolù)”在(zài)斑驳竹影间闲庭信步,电脑软件模拟出的虫鸣鸟叫声萦绕耳边,伴随着婉转悠扬的昆曲旋律,一轮“数字明月”在见山楼上空缓缓升起(shēngqǐ)……

近年来,拙政园在(zài)做好文物保护的前提下,运用数字光影等现代技术,推出了“拙政问雅”夜游项目,让游客在光影下沉浸式游园见山楼(jiànshānlóu)正是该夜游项目路线上的一个重要(zhòngyào)点位。

苏州市拙政园(zhuōzhèngyuán)管理处主任薛志坚介绍,在占地面积(zhàndìmiànjī)70多亩的拙政园内,数字元素无处不在。就拿见(jiàn)山楼(shānlóu)(shānlóu)来说,除了打造数字化夜游场景外,拙政园还发布了见山楼的相关数字产品,并在线上再造出一座(yīzuò)“数字孪生”的见山楼,市民游客只需登录“苏周到”APP,点击“苏州园林”,就可以(kěyǐ)看到见山楼的720度高清晰度全景三维画面,市民游客足不出户,就可以“登上”见山楼,获得身临其境的游览体验。

见山楼的数字化呈现和利用,是苏州大力推进古典园林数字化保护的一个缩影。近年来,随着一大批数字文化新场景、新产品的持续(chíxù)推出(tuīchū),一座座古老的苏州园林有了(le)全新的“打开方式”:留园开发建设了留园“元宇宙”虚拟体验项目(xiàngmù)(xiàngmù)“留缘故事”,运用(yùnyòng)三维数字建模技术(jìshù)呈现留园五峰仙馆等主要场馆的立体效果;狮子林推出“狮子林园宇宙”体验项目,提供“5G技术狮子林VR游览体验”实时沉浸式旅游……

朱海俊表示,过去不少游客进入园林(yuánlín)后走马观花看一遍就(jiù)离开了(le)。在数字化的助力下,越来越多的游客能够深度游览园林,真正做到了“来了又来、看了又看”。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: